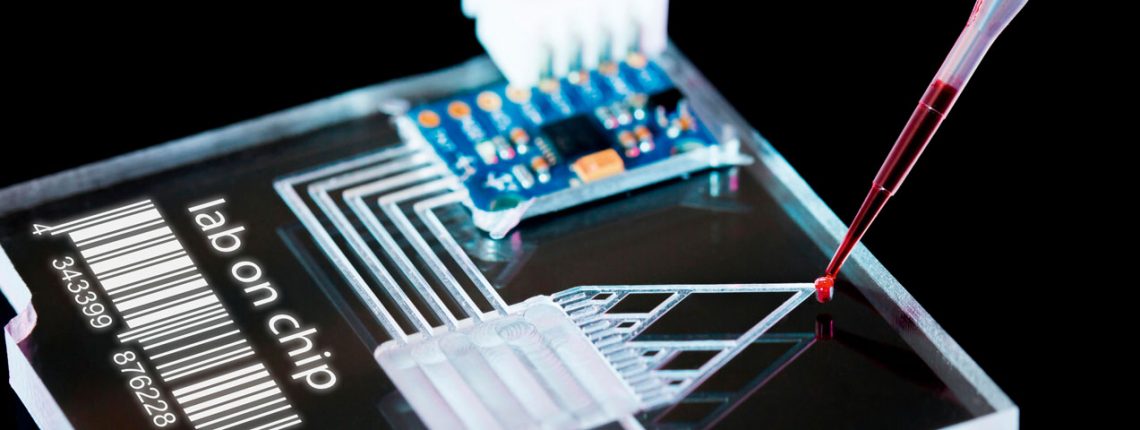

Informatik Ein ganzes Labor auf einem Chip

Das Labor der Zukunft könnte mikroskopisch klein sein. Doch verhalten sich Flüssigkeiten unter diesen Umständen ganz anders als in der makroskopischen Welt. Grundlage für die Entwicklung solcher Chiplabore ist das Ohmsche Gesetz von 1826

Medizinische Laboruntersuchungen sind technisch aufwendig, teuer und nur von spezialisiertem Personal durchführbar. In vielen Ländern sind solche Analysen daher oft nicht machbar. Mit schwerwiegenden Folgen: Unter anderem deshalb gehören infektiöse Erkrankungen dort nämlich noch immer zu den Haupttodesursachen – obwohl deren Behandlung eigentlich leicht möglich wäre. Aus diesem Grund hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Leitlinien für Diagnosetechnologien ausgearbeitet: Diese sollen kostengünstig, einfach und schnell verwendbar sowie möglichst präzise sein. Was auf den ersten Blick wie ein unlösbares Dilemma klingt, könnte mithilfe der „Mikrofluidik“ Realität werden. Die Idee: das Labor auf dem Chip.

Solche Systeme gibt es bereits. Der Schwangerschaftstest gehört genauso dazu wie der Blutzuckertest. Auch Blutschnelltests bei Herzinfarkten erfolgen bereits mithilfe dieser Systeme. Dabei geht es um die Analyse winziger Flüssigkeitsmengen im Bereich von wenigen Nanolitern – das entspricht ungefähr dem 100.000-stel Volumen eines Regentropfens.

In dieser mikroskopisch kleinen Welt verhalten sich Gase und Flüssigkeiten anders als in der makroskopischen. Reibungskräfte oder Turbulenzen spielen hier eine ganz andere Rolle. Wasser strömt nicht mehr aufgrund seines Gewichtes nach unten, sondern infolge der Kapillarkräfte nach oben. Will man komplexere Analysen auf winzigen Chips durchführen, sind zahlreiche Hürden zu nehmen. So muss festgelegt werden, wie die Kanäle, durch die die Flüssigkeiten fließen, dimensioniert und verbunden werden sowie mit welchem Druck diese in die Chips injiziert und anschließend erhitzt, gemischt oder verdünnt werden.b

Derzeit basiert dieser Entwurfsprozess auf fummeliger Handarbeit – meist nach dem Trial-and-Error-Verfahren. Dabei treffen die Ingenieurinnen und Ingenieure Annahmen und vereinfachen damit den Entwurfsprozess. Mithilfe von lithografischen Verfahren, 3D-Druckern oder Fräsern stellen sie in Reinräumen Prototypen her, testen und verbessern sie – und müssen oft von vorne anfangen. Es wird so lange ausprobiert, bis der Chip endlich das gewünschte Verhalten zeigt. Eine zeit- und kostenintensive Herangehensweise.

Hilfe erhalten sie dabei ausgerechnet von Informatikerinnen und Informatikern. Die lassen sich von elektronischen Schaltungen inspirieren, mit denen sie in ihren Computern ja ständig zu tun haben. Die einfachste besteht aus Widerständen und Versorgungsquellen. Schon in der Schule lernt man, derartige Schaltungen zu berechnen – nämlich mithilfe des Ohmschen Gesetzes, das den Zusammenhang zwischen der Spannung, dem Strom und dem elektrischen Widerstand beschreibt.

Glücklicherweise sind sich elektronische Schaltungen und mikrofluidische Chips in vielem sehr ähnlich: Mit einem gewissen Druck (äquivalent zur elektrischen Spannung) werden Flüssigkeiten in einen Chip injiziert. Dies führt zu einem Fluss (äquivalent zur Stromstärke) in den Kanälen. Je länger und je kleiner der Querschnitt dieser Kanäle ist, umso mehr Kraft wird der Bewegung der Flüssigkeit entgegengesetzt (äquivalent zum elektrischen Widerstand). Analog zum Ohmschen Gesetz gibt es nun einen Zusammenhang zwischen Druck, Fluss und Strömungswiderstand. Tatsächlich lassen sich auch weitere Regeln – wie Reihen- und Parallelschaltungen von Kanälen und deren Auswirkungen auf den Strömungswiderstand oder die Kirchhoffschen Regeln, mit denen sich Stromkreise berechnen lassen – auf die Mikrofluidik übertragen.

Dies ist im Kern unser Lösungsansatz für den effektiven Entwurf von Labs-on-Chip: Wir versuchen nicht, die Prozesse der Mikrofluidik mithilfe neuer hydrodynamischer Gesetze zu beschreiben, sondern übertragen das Wissen von Georg Simon Ohm, Gustav Robert Kirchhoff, Thomas Alva Edison oder Nikola Tesla, die im 19. Jahrhundert die Grundlagen für die Berechnung elektronischer Schaltungen legten. Zugleich machen wir uns die Entwicklung im Computerbereich der letzten Jahrzehnte zunutze. So werden Rechner, Smartphones oder Mikrochips längst nicht mehr per Hand entworfen (was bei mehreren Millionen Transistoren und Schaltelementen auch gar nicht mehr möglich wäre). Stattdessen kommen hocheffiziente Computerprogramme der Entwurfsautomatisierung zur Anwendung.

Doch auch wenn die Gesetze der Mikrofluidik denen elektronischer Schaltungen ähneln, ist es natürlich ein Unterschied, ob wir winzige Flüssigkeitsmengen bewegen oder elektrische Ströme. Wir müssen somit die mechanischen, elektronischen und optischen Bauteile so auf dem Chip kombinieren, dass sich die winzigen Flüssigkeitsmengen durch alle Schritte einer chemischen Analyse bewegen. Das beginnt bei der Übertragung der einzelnen Analyseschritte auf mikrofluidische Strukturen und der optimalen Platzierung der einzelnen Laborkomponenten auf dem Chip über die Simulation des winzigen Labors im Computermodell bis hin zur Programmierung der Software, mit der sich das Ganze im späteren Betrieb steuern lässt.

Damit stehen sowohl die Grundlagen für die Berechnung mikrofluidischer Systeme als auch die technischen Möglichkeiten für deren Konstruktion bereit. Anders als bisher müssen Entwürfe für mikrofluidische Chips nicht mehr mühsam im Trial-and-Error-Verfahren hergestellt werden. Denn weil sich viele Parameter durch unsere Algorithmen automatisch ermitteln lassen, kann man die Chips bereits am Computer nun sehr genau berechnen und anschließend simulieren – und damit bereits früh prüfen, ob ein am Computer konstruiertes Minilabor am Ende so funktioniert wie geplant.

Ein Beispiel: Bisher dauerte der Bau eines mikrofluidischen Chips, mit dem sich die Wirksamkeit eines Medikaments testen lässt, mehr als ein Monat. Mit den von uns vorgestellten Methoden gelang dies innerhalb eines Tages! Dabei können wir innerhalb von wenigen Sekunden den optimalen Entwurf berechnen. Die Anzahl der notwendigen Prototypen kann somit reduziert und Zeit und Kosten gespart werden.

Noch stehen wir am Anfang einer womöglich spektakulären Entwicklung. Am wichtigsten dabei: Weil sich die winzigen Labore in großen Stückzahlen herstellen lassen, werden sie preiswert zu haben sein und dürften deshalb eine weite Verbreitung finden. In Wasserwerken etwa könnten die kleinen Labore Alarm auslösen, sobald bestimmte Stoffe einen Grenzwert überschreiten. Als fester Bestandteil von Lebensmittelverpackungen könnte ein solches Kleinstlabor jederzeit anzeigen, wenn sich Schimmelpilze bilden oder die erste Fäulnis auftritt.

Die größten Hoffnungen liegen in medizinischen Anwendungen. Wenn wir zukünftig beispielsweise unser Blut schnell und einfach selber analysieren und die Werte per Smartphone direkt an den Hausarzt übermitteln können, dürfte sich die Zahl überflüssiger Arztbesuche deutlich verringern. Und natürlich wären dann auch die wichtigen Kriterien der WHO erfüllt. Gerade die Menschen in ärmeren Ländern würden von den schnell, preiswert und in großer Zahl durchführbaren Blutuntersuchungen profitieren.

Roboter im Blut

Auch in der Mikrorobotik gilt: Man kann große Maschinen nicht einfach verkleinern

In dem Film „Die phantastische Reise“ lässt sich ein Medizinerteam mithilfe einer neuartigen Methode mitsamt U-Boot auf Mikrobengröße schrumpfen, reist dann durch die Blutbahn eines übergelaufenen tschechischen Forschers in dessen Gehirn und entfernt ein gefährliches Blutgerinnsel. Als der Film 1966 in die Kinos kam, klang das Ganze noch überaus fantastisch. Heute, 53 Jahre später, ist nur noch das Schrumpfen von uns selbst unvorstellbar.

Winzig kleine Roboter, die durch die Arterien sausen, sind indes nur noch insofern Zukunftsmusik, als dass wir von fünf oder zehn Jahren sprechen, bis sie zum Einsatz kommen. So wie bei der Entwicklung von Chiplaboren gilt aber auch in der Mikrorobotik, dass sich große Systeme nicht beliebig miniaturisieren lassen. Mechanische Maschinchen sind zu groß, um sich im menschlichen Körper zu bewegen. Zudem benötigen Zahnräder und Getriebe entsprechende Energiequellen.

Ganz anders funktionieren deshalb die „Mikroschwimmer“ (Bild). Ihre Bewegungen erinnern an die von Bakterien oder kleinen Würmern. Das kürzlich von Bradley Nelson und seinem Team von der ETH Zürich vorgestellte Gebilde ist einige Millimeter lang und besteht aus teils magnetischen Nanoteilchen, die sich durch ein von außen angelegtes Magnetfeld bewegen lassen. So schlängeln sich die derart gesteuerten Schwimmer mühelos durch komplizierte Röhrensysteme.

Eines gar nicht fernen Tages werden solche Roboter auch in den Gefäßen unseres Körpers ihren Dienst tun. Sie können dann beispielsweise Tumore im Körper ansteuern und Medikamente gezielt dort verabreichen, wo sie benötigt werden. Sobald sie ihren Dienst erfüllt haben, zersetzen sie sich und verschwinden spurlos.

Von Joachim Schüring